青藏高原被誉为"世界第三极",平均海拔超4000米,其独特的地理环境不仅塑造了全球气候格局,更隐藏着复杂的降水过程。青藏高原的降水形成过程长期以来是气候研究的焦点。不同于低海拔地区,这里的降水以对流降水为主,虽发生频率高,但强度普遍较弱——夏季日降水量常低于10毫米,超过20毫米的情况更是罕见,即:青藏高原常见的“乌云密布、降水不足”的天气现象。这种独特天气现象背后,与海拔高度密切关联的浮力是否扮演了关键角色?近日,北京师范大学史培军教授团队通过统计诊断和数值模拟技术,首次系统揭示了大气浮力对青藏高原对流降水的关键影响机制,为理解"世界屋脊"的降水变化提供了全新视角。

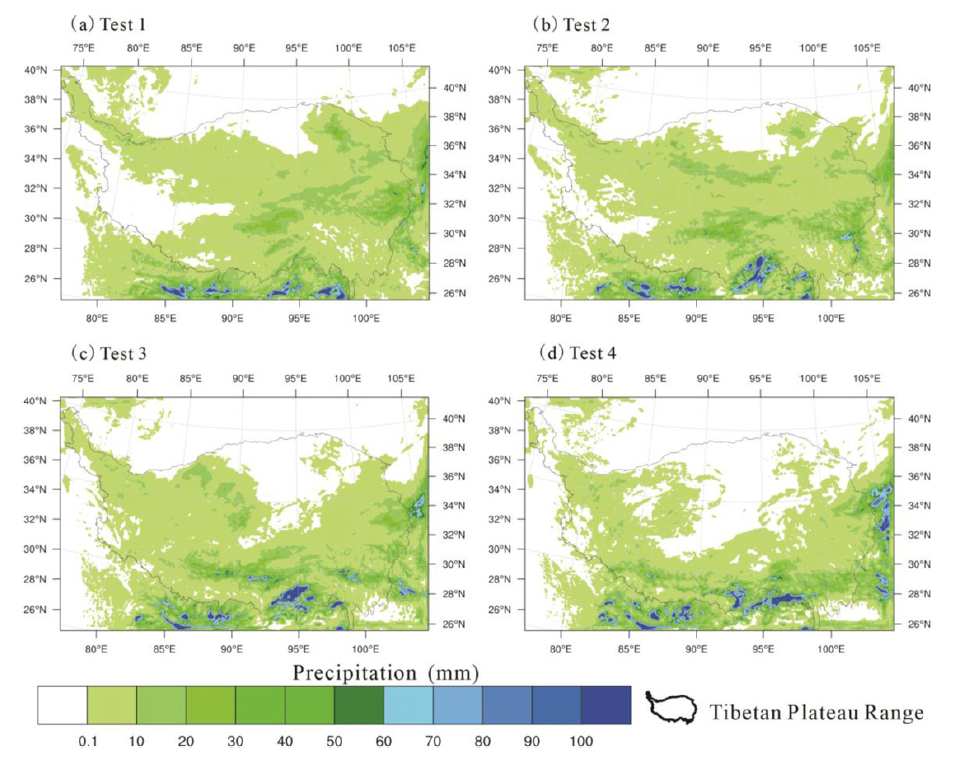

研究团队在通过统计分析得到青藏高原气象观测降水量与海拔高度呈显著相关结果的基础上,利用区域气候模式(Weather Research and Forecasting,WRF)模型,设计了四组对比实验:对照组采用青藏高原实际海拔数据,另外三组则将海拔分别降低1000米、2000米和3000米,模拟分析2020年6月16日的强对流降水过程。结果令人瞩目:随着海拔升高,降水强度和总量显著下降。结果显示,在实际海拔(对照组)下,24小时累计最大降水量仅为68.48毫米,而当海拔降低3000米后,这一数值飙升至303.18毫米,增幅超3倍;小时最大降水强度也从38.11毫米每小时提升至94.43毫米每小时。更关键的是,这一规律在2019年7月14日的另一降水案例中同样得到验证,证明了海拔影响的稳定性。

图1 四组海拔高度数值模拟试验下的24小时累积降水量分布(2020年6月16日)

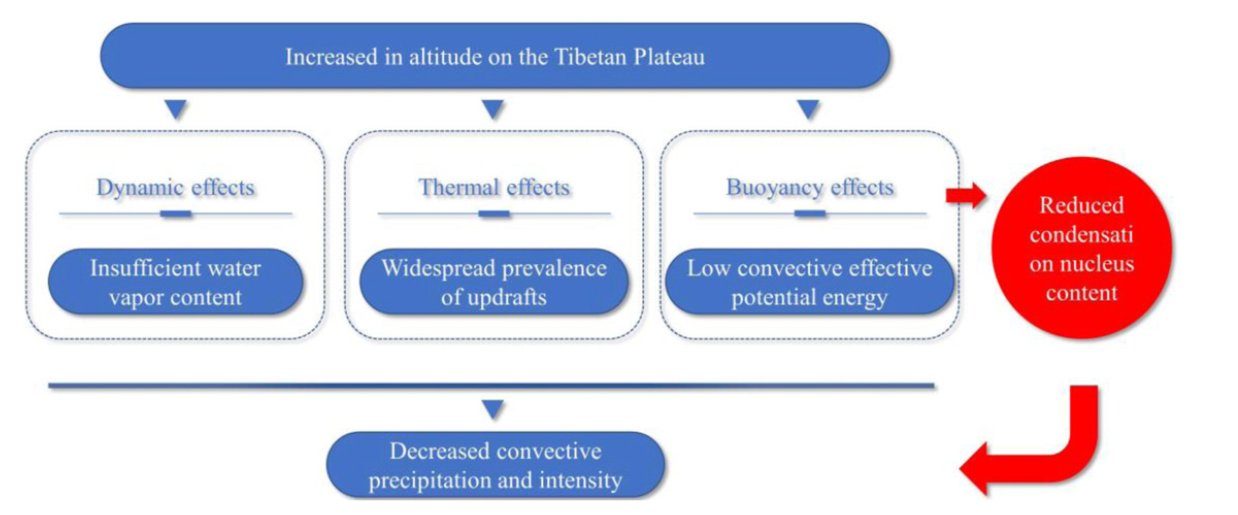

研究团队进一步剖析了海拔影响降水的物理机制,发现其核心在于"动力-热力-浮力"三重效应的协同作用。动力上,高耸的高原如同天然屏障,通过"动态阻塞效应"阻挡水汽输送。模拟显示,海拔降低后,高原对大气环流的阻挡减弱,更多来自海洋的水汽得以深入高原内部,为降水提供了充足"原料"——低海拔实验组的可降水量较对照组增加显著,东南部增幅尤为明显。热力方面,高原的热力效应会改变空气垂直运动。高海拔地区的感热通量更强,虽能促进气流上升,但这种上升运动难以转化为强对流。而海拔降低后,潜热通量增加,更易形成有利于强降水的热力条件。

文章最具创新性的发现来自浮力效应。高海拔导致大气密度降低、气压减小,使得"自由对流高度"升高——空气需要上升到更高处才能获得正浮力。这就像给气流的"上升动力"设了更高门槛,导致对流可用能量不足,最终使得降水强度减弱。"就像在稀薄空气中,火焰更难旺盛燃烧,高海拔的弱浮力让对流降水'有心无力'。"研究团队解释道。

图2 海拔高度影响青藏高原对流降水形成的主要机制示意图

该研究不仅揭示了海拔对青藏高原降水的调控机制,更强调了大气浮力效应在高海拔气象研究中的重要性。此前,学界多聚焦于青藏高原动力和热力效应,而此次研究首次明确了"高海拔-低气压-弱浮力"这一链条对降水的关键影响。作为地球系统的"气候调节器",青藏高原的降水变化直接关系到亚洲水塔的稳定和下游生态安全。这项研究为理解高原气候特性提供了关键科学依据,也为应对气候变化背景下的水资源管理、生态保育提供了重要参考,同时提出了深化研究的方向。

研究成果以“Atmospheric buoyancy is likely to influence the amount and intensity of precipitation on the Qinghai-Tibetan(大气浮力可能会对青藏高原的降水量和强度产生影响)”为题,发表在地理学国际TOP期刊《Progress in Physical Geography》上。应急管理部-教育部减灾与应急管理研究院,北京师范大学地理科学学部张钢锋博士为论文第一作者,史培军教授,姜璐副教授为共同通讯作者。本研究得到第二次青藏高原综合科学考察研究项目(2019QZKK0606),青海省中央引导地方科技发展资金-科技创新基地建设项目(2025ZY017)和国家自然科学基金项目(42330502,42101027)的共同资助。

论文链接: https://www.scopus.com/pages/publications/105012621745(论文PDF版下载)

所在位置:

所在位置: